Pourquoi le TGV de la S.N.C.F. ?

Pourquoi le TGV de la S.N.C.F. ? Pourquoi le TGV de la S.N.C.F. ?

Pourquoi le TGV de la S.N.C.F. ?

En France, le premier TGV faisant son apparition est le Paris - Lyon. Celui-ci doit sa création à un problème de saturation de l’ancienne ligne de chemin de fer au début des années 70. Pour la création d’un tel train, les ingénieurs français répondirent, tout d’abord, un premier impératif : la construction de lignes nouvelles. En effet, à 270 km/h, le rayon des courbes doit être supérieur à 4000 mètres.

On peut s’étonner de voir entreprendre la

construction des ces nouvelles lignes très proche des anciennes, alors

qu’il existe en France un prototype de train à grande vitesse, l’Aérotrain

(train fonctionnant sur un coussin d’air), en parfait état de marche,

ne demandant que la construction de ses lignes. Hélas ce projet ne sera

pas retenu face aux arguments du TGV de la S.N.C.F. :

- Les voies utilisées

par le TGV occupent une surface assez faible, comparée aux énormes

voies en béton situées à cinq mètre du sol nécessaires

à l’Aérotrain.

- Le TGV a toujours la possibilité

d’utiliser les anciennes lignes, à vitesse réduite, ce qui évite

notamment la construction de lignes nouvelles à l’intérieur des

grandes villes.

Le TGV est radicalement différent des précédents trains : il utilise tous les progrès réalisés qui vont de l’aérodynamisme étudié en soufflerie à la conception de nouveaux bogies (châssis à essieux), les bogies Jacob. Chaque rame est reliée à une autre par un essieu contenant les roues et les suspensions ce qui solidarise toutes les voitures. Ainsi en cas d’accident, le TGV reste parfaitement aligné tandis qu’un train traditionnel subit un effet "accordéon" particulièrement dévastateur du point de vue humain et matériel. Enfin une autre innovation concerne la transmission d’informations perturbée par la vitesse : elles seront alors transmises par l’intermédiaire des rails.

Les modèles de TGV : TGV-PSE

bicourant, TGV-PSE tricourant,

TGV Postal, TGV-A,

TGV-R bicourant, TGV-R

tricourant, TGV-R PBA, TGV-R

PKBA, l'Eurostar, le TGV

Duplex

Les modèles de TGV : TGV-PSE

bicourant, TGV-PSE tricourant,

TGV Postal, TGV-A,

TGV-R bicourant, TGV-R

tricourant, TGV-R PBA, TGV-R

PKBA, l'Eurostar, le TGV

Duplex

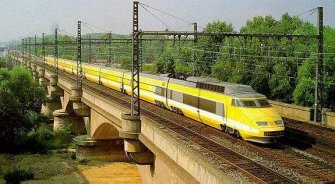

TGV PSE (Paris-Sud-Est) bi-courant

Ce modèle de TGV est le premier de la première génération.

Il arbore une couleur orange et blanche jusqu'en 2001.

Le 26 Février 1981 la rame n° 16 battait le record du monde de vitesse

sur rail à 380 km/h.

|

|

TGV PSE (Paris-Sud-Est) Tri-courant

Ce modèle de TGV de la première génération fut livré de 1978 à 1985. Il arbore une couleur orange et blanche jusqu'en 2001.

|

|

Ce TGV sert à la Poste pour l'acheminement des lettres et petits paquets entre Paris-Charolais, Macon, Lyon-Montrachet et Cavaillon.

|

|

Le TGV Atlantique, livré de 1988 à 1992, entame la deuxième

génération de TGV.

Il se distingue, entre autre, par l'utilisation de l'informatique embarquée.

Le confort des rames ets amélioré (voiture plus large, cabines

téléphoniques, meilleures climatisation et insonorisation).

La rame 325 de cette série batti, le 18 mai 1990, le record du monde

de vitesse à 515,3km/h.

|

|

| 8 rames de cette série ont été modifiées afin de pouvoir être tractées par des motrices diesels. Il s'agit des TGV-A Vendée pour l'exploitation de la ligne Nantes-Sables d'Olonne. |  |

Ce TGV de la deuxième génération est destiné

à desservir tous les réseaux de la S.N.C.F. contrairement aux

TGV-A et TGV-PSE qui sont à priori destiné à

un réseau précis. Il est d'apparence semblable au TGV-A.

Les rames furent livrées de 1993 à 1996. Une particularité

de ces rames est qu'elles sont préssurisées.

La rame 531 a battu le 26 mai 2001 le record du monde d'endurance en reliant

Paris à Marseille sans arrête, ceci en 3 heures 29 minutes.

|

Ce TGV de la deuxième génération est équipé pour pouvoir circuler en Hollande, Belgique et Italie.

| Nombre de rames | 30 |

| Alimentation | 1500 Volts continu 3000 Volts continu 25000 Volts 50 Hertz alternatif monophasé |

| Masse à vide / en charge | 383 / 416 tonnes |

| Vitesse max. sur ligne classique / LGV | 220 / 300 km/h |

| Capacité d'une rame | 377 places |

| Exploitant | SNCF |

TGV-R PBA (Paris-Bruxelle-Amsterdam)

Ce TGV (deuxième génération), à vocation internationale, fut livré en 1996. Il est exploité, sous le nom commercial Thalys.

|

|

TGV-R PKBA (Paris-Cologne-Bruxelle-Amsterdam)

Ce TGV quadri-courant (deuxième génération), destiné à servir ces quatre capitales, fut livré en 1996 et 1997. Il est également exploité, sous le nom de Thalys.

|

|

Ce TGV tri ou quadri-courant (deuxième génération),

a pour rôle de relier le continent à l'Angleterre via le tunnel

sous la Manche.

Les rames sont partagées entre la S.N.C.F., la S.N.C.B. (Belgique) et

la L.C.R. (Royaume-Uni).

Il est composé d'une rame unique de 16 wagons.

|

|

Ce TGV bicourant, de troisième génération, a pour principale particularité de comporter des remorques sur deux niveaux.

|

|

Les lignes à grande vitesse (LGV) : Paris-Sud-Est,

ligne Atlantique, Rhone-Alpes, Nord-Europe,

Interconnexion, Méditerranée

Les lignes à grande vitesse (LGV) : Paris-Sud-Est,

ligne Atlantique, Rhone-Alpes, Nord-Europe,

Interconnexion, Méditerranée

| L’idée de ce TGV est apparue avec les problèmes de circulation entre Paris et Lyon. C’est donc logiquement entre ces deux villes que fût inauguré le premier TGV. La construction de la ligne a commencé en 1976. La mise en service des différents tronçons s'est étalée de 1981 à 1983. Les 425 km séparant les deux villes sont à partir de 1983 parcourus en deux heures, au lieu de quatre. Les anciennes lignes ne pouvant lutter à armes égales, 80% des voyageurs empruntant le train sont transférés vers le TGV. Aujourd’hui, les anciennes lignes ont quasiment disparues. En 1987, le parc TGV, composé de 190 rames de 8 voitures, avait parcouru 35,2 millions de km (soit 880 fois le tours de la terre) en desservant des villes comme Lausanne, Lille, Marseille, etc. et en transportant 17,5 millions de voyageurs. Ce résultat représente une hausse de 55% par rapport à l’année 1980. On estime que la majeure partie de ces voyageurs provient du trafic routier et aérien. En effet, les compagnies aériennes internes ont perdu 30% des parts de marché sur l’ensemble des villes desservies par le TGV. De plus, une part des voyageurs transportés (environ 3 millions de personnes) est due à "l’effet TGV". Pour permettre le transport de ces voyageurs, 80 TGV effectuent des allers-retours entre les différentes villes. La S.N.C.F. a investi, en 1988, 17 milliards de francs pour la construction de lignes nouvelles, l’équipement et l’achat de rames. Cet argent provient du capital de la S.N.C.F. et d’emprunts. L’Etat n’a donné aucune subvention mais a garanti les emprunts réalisés. Cependant, la clause de garantie n’a pas joué car la S.N.C.F. réalise d’excellents résultats commerciaux : en 1987, les recettes dépassent 4 milliards de francs tandis que les dépenses atteignent environ 1,6 milliards de francs ce qui laisse un excédent de 2,5 milliards de francs soit 60% des recettes. Cet excédent permet de couvrir l’emprunt qui sera remboursé au début des années 1990. |

|

||||||||||||||||||||||||

Après le succés rencontré par le TGV Paris-Sud-Est, la S.N.C.F. se lance dans un nouveau projet : le TGV Atlantique.

Pour réaliser ce projet, la S.N.C.F. mettra en avant son savoir-faire afin d’obtenir l’accord du gouvernement. Ce dernier le lui donnera et en février 1985 les travaux commencèrent. La ligne nouvelle sera mise en service sur Paris-Le Mans en 1989 et sur Paris-Tours en 1990.

L’engouement pour le TGV Atlantique ne s’est pas fait attendre puisqu’il regroupe 60 TGV, avec un trafic saisonnier et de fin de semaine plus important que celui du TGV Paris-Sud-Est.

|

|

||||||||||||||||||||||||

En 1987, la décision est prise de construire une ligne de contournement de Lyon. Les travaux débutent en 1989. En 1992, Grenoble et Chambéry peuvent être directement desservies depuis Paris. En 1992, la ligne rejoint Saint-Marcel-les-Valence.

La décision de construire ce réseau date de 1987. Les travaux

débutent en 1989.

En 1993, le tronçon Paris-Arras puis Gonesse-Aras est inauguré.

Le trajet Paris-Lille est désormais parcouru en 1 heure 20. Calais est

également desservie.

En 1994 commence l'exploitation par l'Eurostar du tunne sous la Manche.

Paris-Londres se parcourt en 3 heures.

En 1997, Bruxelles est desservie par une LGV ce qui permet à l'Eurostar

d'effectuer Bruxelles-Londres en 2 heures 36 et au Thalys d'effectuer

Paris-Bruxelles en 1 heure 25.

L'idée de l'interconnexion date également de 1987. Elle permet

de relier différents réseaux en contournant Paris.

Ainsi, en 1991, les réseaux Atlantique et Sud-Est sont reliés

via la gare de Massy-TGV.

En 1994, c'est le réseau Nord-Europe qui est relié au Sud-Est.

La gare de Marne La Vallée - Chessy est ainsi créee. Cette interconnexion

permet de gagner 55 minutes entre Lille et Lyon et 2 heures 10 entre Lille et

Marseille.

En 1996 la branche ouest complète l'interconnexion. Desormais les trois

réseaux sont reliés de manière rapide, sans passer par

Paris.

Il s'agit d'une extension de la ligne Paris-Sud-Est. Ce projet, qui date de

1989 a poutr objectif de relier ce réseau à Marseille, l'Espagne

et l'Italie.

Ce projet aboutit en 2001 à la mise en service de la LGV Paris-Marseille.

Ces deux villes sont alors reliées en 3 heures.

Trois gares ont été crées pour l'occasion : Valence TGV,

Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.

|

Carte du réseau |

|

|

|

|

N’hésitez pas à m’écrire N’hésitez pas à m’écrire |

Aller à l’accueil de mon site perso

Aller à l’accueil de mon site perso