Accueil | Introduction | Présentation des évenements | Pourquoi l'Erika a coulé | Conclusion | Lexique | Sources Annexes : Point de vue technique | Questionnaire

Intro | Historique des marées noires | L'Erika et le naufrage | Les opérations de nettoyage et de lutte | Les dégâts écologiques | Les conséquences économiques

|

La lutte en mer, |

Chapitre suivant :

Les dégats écologiques![]()

Après le naufrage de l'Erika, et une fois les marins sauvés, la première préoccupation était d'éviter, ou plutôt de limiter les pollutions du littoral. Il fallait donc, le plus rapidement possible, éliminer le pétrole échappé du navire. De nombreuses formes de lutte en mer et sur terre existent, chacune plus ou moins adaptées à une pollution particulière.

La lutte en mer

C'est la première réaction des autorités suite à un risque de marée noire. La lutte en mer permet de neutraliser le pétrole tant qu'il est encore en surface, et donc avant qu'il n'ait atteint les côtes ou les fonds marins, limitant ainsi les dommages.

Plusieurs types de lutte en mer sont envisageable, mais peu sont applicables, en particulier en période de gros temps. Le brûlage d'une nappe, le coulage ou encore le confinement du pétrole (qui permettrait de l'évacuer au large ou de le récupérer plus facilement) sont parmi les solutions souvent écartées pour des raisons techniques ou écologiques. Le pompage en surface est une technique plutôt récente, et excessivement onéreuse. Elle demande des navires de haute mer spécifiques à cet usage, ou bien des équipements spécialisés à implanter sur des navires polyvalents. La France possède quatre navires polyvalents équipés de cette manière, tandis que la Norvège, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas possèdent chacun un navire dédié. Mais beaucoup de pays européens hésitent encore à s'en munir. D'autres types de navire, notamment des remorqueurs, sont utilisés dans ce type de lutte en mer.

|

|

|

En décembre 1999, le pompage en surface a été la méthode retenue immédiatement par la Marine nationale comme premier moyen d'action. Cette lutte a permis d'éliminer 1 200 tonnes de pétrole avant son arrivée sur le littoral. C'est certes peu face au 20 000 tonnes échappées du navire, mais cela représente tout de même, d'après le CEDRE, 12 000 tonnes de déchets (sable et algues mazoutées) en moins à nettoyer sur les bords de mer.

Comme en 1996 après le naufrage du Sea Empress au pays de Galles, la solidarité internationale a permis de mieux lutter contre la pollution : trois navires français, deux espagnols, un hollandais, un allemand et un britannique ont pris part aux opérations, coordonnés à partir du 14 décembre par l'aviso Commandant du Pimodan de la Marine nationale. Mais leur action est fortement ralentie voire bloquée d'une part par les condition météorologiques plus que mauvaises et par la dispersion des nappes, d'autre part par la consistance du produit, très peu fluide, qui obstruait régulièrement les pompes.

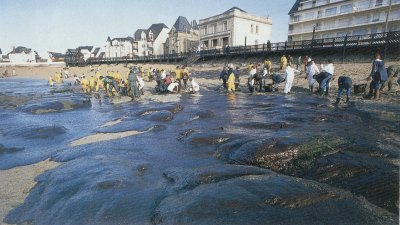

Le nettoyage des côtes

La veille de Noël 1999, les premières nappes de pétrole issues de l'Erika venaient polluer les côtes du sud de la Bretagne. Comme après le naufrage de l'Amoco Cadiz, l'action des bénévoles, facilitée en raison des vacances scolaires, a été la plus rapide à se mettre en place et a brillé par le nombre de personnes mobilisées. Il a fallu en effet attendre le 6 janvier pour attendre l'arrivée des équipes de nettoyage de TOTAL sur le terrain. Autrement dit, le temps de réaction d'une « grande » entreprise française est de 3 semaines. Les administrations (communes, département, etc.), quant à elles, commencent à embaucher des personnes pour remplacer les bénévoles à partir du 8 janvier et il faut attendre la fin du mois pour qu'un nombre important de CDD (300 prévus au 24 janvier) soient crées. L'armée et les sapeurs pompiers, dans le cadre du plan POLMAR-Terre ont également été efficacement mobilisés. Au final, plus de 5000 bénévoles et professionnels ont ainsi travaillé sur le littoral, dans des conditions souvent difficile, afin de participer aux premières opérations de nettoyage.

|

|

Mais, bien plus que la mobilisation humaine, c'est le matériel qui fait cruellement défaut. Les bénévoles, supervisés par des agents techniques, ne disposent souvent que de pelles et de sceaux pour manipuler le pétrole ! De plus, les moyens mis en ouvre par TOTAL se sont avérés insuffisants et inadaptés. Seuls les acteurs du plan POLMAR disposaient d'un matériel un peu plus adéquat. |

Il faut dire que, malheureusement, pour la lutte contre la pollution sur les plages, il n'existe pas de moyens technologiques efficace. L'utilisation des engins de chantier (bulldozers, etc.), sans doute plus efficace que les pelles et les sceaux, n'est pas une solution toujours judicieuse. Elle peut en effet, dans certains cas, dégrader l'environnement bien plus qu'un dépôt de pétrole. De même des solutions faisant appel à des dispersant chimiques peuvent avoir des effet néfaste sur une nature déjà endommagée par les pratique agricoles bretonne (rejet de nitrate, etc.).

Après ces premiers nettoyages, pour des raisons de sécurité notamment, seuls les professionnels ont été habilités à cette tâche, écartant ainsi les actions bénévoles à partir d'Avril 2000. Les techniques de nettoyage nécessaires étaient évidemment plus compliquées et plus fines, il s'agissait aussi d'atteindre des zones plus dangereuses comme les rochers.

Aujourd'hui, plus d'un an après l'arrivée des premières nappes, le nettoyage doit encore continuer étant donné l'état des côtes, et il est regrettable de constater que la mobilisation tend à être inexistante. Bien sur, si rien n'est fait, la dégradation naturelle du pétrole par des bactéries se fera. Mais en combien de temps ? Et quelles en seront les conséquences pour l'environnement ? Il est évident que la réponse à ces questions ne peut être qu'alarmante.

Mais pour la lutte en mer, comme pour le nettoyage des côtes, il est également intéressant de se demander d'où provient le financement des opérations et ce que deviennent les déchets ainsi collectés.

Le pompage de l'épave

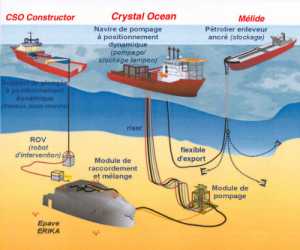

Etant donné son état, il est évident qu'il était impossible de laisser à l'intérieur des épaves, les quelques 10 000 à 12 000 tonnes de polluant qui ne s'en étaient pas échappées. Le colmatage des brèches réalisé mi-janvier 2000 ne peut être qu'une solution provisoire. Le pompage de l'épave a été la solution retenue par le gouvernement face au renflouement de l'épave ou à son confinement sous une chape de béton. C'est une opération très onéreuse, très pointue technologiquement et non dénuée de risque. De plus elle n'a jamais été réalisée à cette profondeur (120 m). Un temps et une mer calme étant nécessaire, la date retenue pour le début de l'opération et celle de fin mai 2000. Finalement, il faudra attendre juillet, période risquée car on approche des vacances et que de nouvelles pollutions compromettraient le travail déjà effectué sur les côtes.

C'est TOTAL qui est chargé par le ministère des Transports de mettre en place et superviser le pompage. La société fait pour cela appel au groupement d'entreprises réunissant COFLEXIP STENA OFFSHORE (France) et STOLT OFFSHORE (Norvège). Sept navires sont mobilisés :

- deux navires de support de plongée, le CSO Constructor et le Seaway Kestrel, avec à leur bord des équipes de plongeurs et des robots de travail sous-marin et d'observation. Le rôle des plongeurs et des robots sera de surveiller, sous le contrôle de la préfecture maritime, le bon déroulement des opérations et de procéder au colmatage des éventuelles brèches.

|

- un navire de pompage, le Crystal Ocean. - un pétrolier de pompage, le Melide - un ravitailleur de haute mer. - un navire de lutte anti-pollution, le British Shield. - un remorqueur de haute mer, l'Anglian Duke, pour assister le navire de lutte anti-pollution. |

|

Ces trois premiers navires sont équipés d'un système de positionnement dynamique leur permettant de rester au dessus de l'épave traitée en permanence. Un pétrolier de stockage prend également en charge l'évacuation régulière du pétrole pompé qui sera acheminé jusqu'à la raffinerie de Gonfreville en Normandie, où il doit être traité.

Le pompage qui s'est terminé le 6 septembre 2000 a permis de récupérer 11 200 tonnes de pétrole. D'après le ministère des Transports, « seules d'infimes quantités de pétrole peuvent subsister sur les parois des épaves qui pourraient donner lieu à quelques irisations de surface ».

Enfin, il faut noter que la totalité des frais du pompage, qui s'élève aux alentours du milliard de francs, est à la charge de l'entreprise TOTAL FINA ELF.

Accueil

| Introduction | Présentation

des évenements | Pourquoi l'Erika

a coulé | Conclusion | Lexique

| Sources

Annexes : Point de vue technique sur le naufrage

| Questionnaire

Ecrivez-moi

: fourga38@wanadoo.fr

Ecrivez-moi

: fourga38@wanadoo.fr